语言学最吸引我的地方在于,它像自然科学一样,有着对真理和洞见的不懈追求。

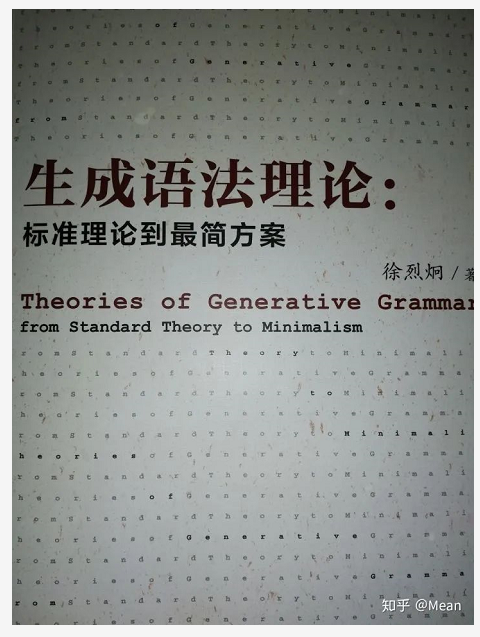

最近在读徐烈炯的《生成语法理论》,用在序言部分的一段话来形容语言学的魅力再合适不过了:

简单地对这段话发表一下看法:

语言学是科学,它和其他科学一样,描写一些极为平凡的事实,并且提出科学假设或理论来解释这些事实。苹果只朝地下落,不向天上飞,北极熊长着厚厚的毛皮,这些都是人人知道的事,用不着科学家教我们。

这两句话首先阐明了“语言学”和“学语言”的区别,并且拿现实世界的现象作了类比:学语言好比是尽可能去发现诸如“苹果只朝地下落而不向天上飞”“北极熊有厚厚的羽毛”“地球绕着太阳转”等现象,掌握一门语言的人对于该语言的这些现象是了如指掌的,并不需要语言世界的科学家——语言学家来教。那么,语言学家在干什么呢?接下来:

牛顿和达尔文的贡献在于指出万有引力和适者生存的道理。

语言学家的贡献,在于指出语言世界中这些现象的原因。例如,生活在英语世界的人都知道这个现象:John likes himself 这句话只能是“约翰喜欢他自己”而不能是“约翰喜欢别人”;John likes him这句话只能是“约翰喜欢别人”而不能是“约翰喜欢他自己”。语言学就是要研究,为什么会有这种现象。或许有人会嘲笑:这么显而易见的事有啥好研究的?没错,这和“苹果只朝地下落而不向天上飞”一样显而易见。

生成语法学(这里可以扩大到语言学)的任务是描写和解释人所共知的各种语法现象(可以扩大到语言现象),而不是对学外语的人传授渴望获得的那种“新知识”。

一句话:语言学不是学语言。

学语言是给个人增加新知识,研究语言是给全人类增加新知识。一个中国人学会了英语,他所学会的是英美人早已掌握了的语言知识,他的成就并没有给人类知识宝库增添任何新内容。(作者注:利用学会的英语作工具进行发明、创造或撰写文学作品,那是另一回事,这些活动不包括在学语言之中。)

首先,这段话没有歧视学外语的意思。利用学会的语言进行翻译、创作等活动,也有可能为人类知识宝库增添新内容,但这已经不属于“学语言”的范畴了。

而就事论事来说,语言学的格局要比学语言大。怎么个大法?

语言学要探索的是世界上还没有人能够解答的问题,至少是研究者认为还没有完全解决的问题。每解决一个问题就填补了人类知识的一处空白。

又或许有人问:只要是个正常人都能至少掌握一门语言,语言还有什么没人能解答的问题?

其实,为什么“只要是个正常人都能至少掌握一门语言”就是个“没人能解答的问题”!相比之下,并不是每个正常人都能掌握哪怕只是一百以内的口算,尽管口算在日常生活中用得也比较多(虽然没有语言用得多)。

当我们在说话与聆听的时候,发生着一件神奇的事:说话的过程,其实就是呼气的过程,只是这股气流不是从鼻腔出去,而是主要从口腔出去(当然也有可能从鼻腔出去的),不但如此,在呼气的过程中,还可以对这股气流进行各种调控:有时让它顺利地流出(元音),此时还可以对开口度及舌位、圆唇不圆唇进行调控;有时要对它施以阻碍(辅音),阻碍的地点和方式也多种多样,喉头,小舌,软腭,硬腭,舌头,齿,唇等,有时阻碍得比较“惨烈”不留一点缝隙(塞音),有时略显“温柔”留一点余地(擦音),有时两种方式“混合双打”(塞擦音)……

就这样,我们说出了一句话,而这么复杂的过程,费时不过几秒。

再有,我们是如何理解词意的?史蒂芬•平克(Steven Pinker)在《语言本能》(The Language Instinct)中形象地说:

每个单词都是一个典型的符号,它的力量来自这样一个事实:使用这种语言的社会成员都不约而同地用它来进行交流与沟通。如果你使用了某个单词,只要这个单词不是太晦涩,我就理所当然地认为自己也可以在另一个人面前使用这个单词,而且他也会理解我所表达的意思,就像我能够理解你的意思一样。我无须再将这个词反用于你,以观察你的反应;或者将它用到其他人身上,看看他们的反应;又或者观望你如何在另一个人面前使用这个单词。这其实是一件耐人寻味的事情。毕竟,假如我看到一只熊在发动攻击之前会发出怒吼,我并不会也用这种吼声来吓唬蚊子;假设我用敲打盆的方式吓跑了一只熊,我也不会指望这只熊会用同样的方法吓跑猎人。

基于以上,语言世界里的未解之谜未必不如宇宙的奥秘绚丽。而语言学的意义正在于此。

难怪某位语言学家在写完一本语言学科普书籍后以这样一段话结尾:

Language is a big subject.

None bigger, to my mind.

It’s the Mount Everest of subjects.

I suppose that’s why I find it all so fascinating.

And if you’ve stayed with me all the way to this final page, I hope you now do too.