系统功能语言学视野中的体认语言学

胡壮麟

(北京大学 外国语学院,北京 100871)

摘 要:本文从系统功能语言学的视角对王寅先生在《体认语言学》中所陈述的观点进行考察、评价和阐发,并提出了以下与当前语言理论研究相关性强且意义重大的观点:1)系统功能语言学和(体认)认知语言学是当代语言理论研究的“同路人”;2)唯物主义的体认观应该是“我在故体认”;3)语言理论研究领域的“本土化”既要追求“中西合璧,洋为中用”,也应追求“中西合璧,中为洋用”;4)隐喻的使用,不仅仅是追求修辞美或展示各人思维不同,更多是因应语言发展的客观要求;5)实现体认语言学理论的实践意义尚需要在精确规定各个心智范畴和体现方式及相互关系的格式上深化研究。本文还就王寅先生在《体认语言学》中的其他观点进行了商榷。

关键词:系统功能语言学;体认语言学;本土化;隐喻

一、引言

2020年,四川外国语大学王寅先生多次邮寄我有关“体认语言学”的文章,有他本人的,也有其他学者的。国庆节后他又寄给我新著《体认语言学》(王寅 2020),并期待我写个评介。由于以下两个原因,我的阅读时断时续:一是尽管由于新冠肺炎疫情我被困在家中,但仍得花较多时间学习和参加国内明显增多的线上会议;二是体认语言学涉及认知语言学、语言哲学、语义学、国学、心理学、隐喻学、符号学等多种学科,对我这个半路出家的英语教师来说,一步一个坑,难以迈开脚步。在此过程中,我又读了原中西语言哲学研究会会长钱冠连先生为《体认语言学》写的序,感觉其既全面又深入。我的读书报告很难下笔,恐不是抄录王寅先生的观点,就是重复钱冠连先生的评述。经过几个月的思考,我只能从自己相对比较熟悉的系统功能语言学视野着手,谈谈王寅先生的体认语言学。如有不当之处,望王寅先生和各位专家见谅。

二、当代语言理论研究的“同路人”

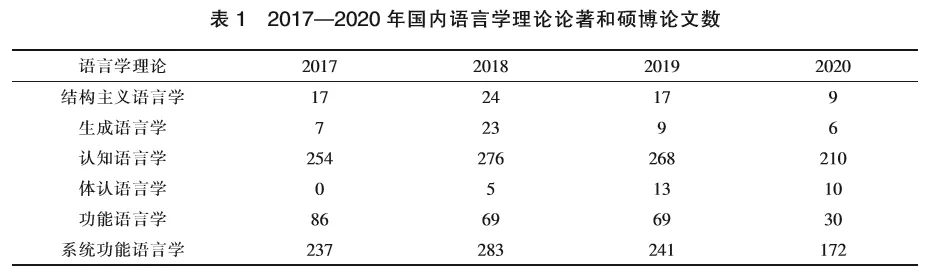

在当代语言学研究中起主导作用的理论已不再是索绪尔的结构主义语言学和乔姆斯基的生成语言学,而是(系统)功能语言学和认知语言学。在中国知网的关键词栏中分别输入结构主义语言学、生成语言学、认知语言学、体认语言学、功能语言学和系统功能语言学,检索时间范围设置为2017—2020年,可获得如下数据:

考虑到王寅先生有时采用“(系统)功能语言学”与“认知语言学和体认语言学”的表述方式,(系统)功能语言学在这四年的文献数量应分别为323、352、310、202,而(体认)认知语言学应分别为254、281、281、220。(系统)功能语言学主攻语言构建和使用的社会功能,(体认)认知语言学主攻语言起源、心智和使用的认知互动。在各自的研究和发展过程中,两者常会关注对方的研究动向和成果。我把这两者的关系称为当代语言理论研究的“同路人”(胡壮麟 2004/2020,2007)。我的看法基于以下认识。从功能语言学来说,系统功能语言学创始人韩礼德(M. A. K. Halliday)在英国培养的第一个博士生福赛特(Robin Fawcett)早在1980年就出版了《认知语言学和社会互动》(Cognitive Linguistics and Social Interaction)一书,试图将认知语言学的理论融入系统功能语言学的框架,探讨人们在交际思维过程中如何理解对方话语及所构建的语言成分和组合。这便出现了系统功能语言学中以福赛特所在学校校名命名的“卡迪夫学派”(Cardiff School),之后才有以韩礼德和他学生马丁(James Martin)所在学校校名命名的“悉尼学派”(Sydney School)。韩礼德先生的夫人韩茹凯(Hasan 2010:267)在《“Not”的意义不在“Not”中》(“The Meaning of ‘Not’ is not in ‘Not’”)一文中指出:“对人类来说,世界肯定有赖于意义的交换。即使随便观察一下日常生活,便会发现人类社会活动的方方面面都存在语言的实际参与,这意味着我们的日常生活离不开意义的交换。”随后,她谈到人类学关注“社会生活中的意义”,神经科学关注“产生意义的思维”,符号学关注“意义、思维和文化的关系”。这表明她也从事(体认)认知语言学方面的研究。韩礼德先生本人在1994年《功能语法导论》(An Introduction to Functional Grammar)第二版前言中有针对性地回答了这样一个问题:“为什么这是一部功能语法,而不是功能语义学?”他坦陈就现阶段的知识来说,他还不能描述一个语言的语义系统。这表明系统功能语言学在语义学方面的研究还不够成熟。我认为,已故韩礼德先生如果能看到今天王寅先生在《体认语言学》中对语义学所进行的多方面研究,他一定会表示赞扬和支持的。我本人虽然在20世纪80年代才开始系统功能语言学的教学和研究,但对认知语言学的进展还是有所关注和学习的。自20世纪末至今,我已发表有关语言认知的论文十多篇,这里例举其中五篇予以佐证:《认知与语篇产生》(1993)、《语言·认知·隐喻》(1997)、《认知符号学》(2010)、《我国认知符号学研究的发展》(2013)、《系统功能语言学的认知观》(2014)。此外,我还写过一部专著《认知隐喻学》(2004),第二版于2020年发行。所有这些都能说明(系统)功能语言学重视语言认知的研究,始终把认知语言学作为“同路人”。就《体认语言学》作者王寅先生本人来说,他也接受认知语言学和功能语言学是“同路人”的观点。这可以从两个方面说明:第一,王寅先生在《体认语言学》全书中基本上把索绪尔和乔姆斯基的理论作为评论和批判的对象,但接受了功能语言学的某些观点。他虽然对功能语言学的某些范畴也会发表一些个人看法,但在措辞上明显不同。第二,王寅先生在该书中谈到我在2004年和2007年两次论及“认知语言学与系统功能语言学具有互补关系”,并摘引我2014年的观点,即两者“在探索认知和意义的道路上是同路人的关系”。这些都说明我和王寅先生有共同的语言和共同的目标。三、体验与认知

王寅先生2007年发表《认知语言学》一书,2020年又发表新著《体认语言学》。显然,这是一个认识上的飞跃、理论上的飞跃,从单纯的“认知”进入到“体认”,即“体验”与“认知”相融合,或者说,语言学理论与后现代哲学思想相融合。在新著前言中,王寅先生更明确地说明,他运用唯物主义的哲学理念,论述了“基于什么体验”“主要体验什么”“以什么方法体验”。对此,系统功能语言学持肯定态度,因为创始人韩礼德先生于1949年前后在中国的经历受到指导革命的马克思主义的影响,他在语言研究中运用了唯物主义的哲学理念(胡壮麟 2015,2016)。在《体认语言学》前言中,王寅先生对不同语言学理论研究的特征进行了对比。由于原来的表述中没有出现“认知语言学”,我采用“(体认)认知语言学”的表达形式。

——结构主义语言学:系统性,符号性,任意性

——(系统)功能语言学:社会性,交际性,功能性

——转换生成语言学:天赋性,心智性,生成性

——(体认)认知语言学:体验性,人本性,认知性

对比上述不同理论,可进一步看出系统功能语言学和体认语言学两者之间的“同路人”关系,如功能语言学的“社会性”和“交际性”都离不开“人本性”和“认知性”,“功能性”离不开“认知性”,反之亦然。王寅先生(2020:177-179,以下该书引文只标页码)所讨论的“约定俗成不等于任意性”这个观点最能说明功能语言学的“社会性,交际性,功能性”。当然,王寅先生也表达了这样一个观点:功能语言学派认为语言来自“社会”和“交际功能”,体认语言学派认为语言来自“体”和“认”,后者是对前者的深化(125)。我个人认为这决定于两个学派的研究重点:一个侧重人和语言与认知的关系,另一个侧重人和语言与功能的关系。前者的“人”有时给读者以“个体”的感觉,后者的“人”突出“群体”。认知也好,功能也罢,都是通过语言保证人类在这个物质世界中的存在和相互交流。同样,王寅先生强调在人的认知作用下,语言才能与现实发生联系;我们强调的是,如果人们的语言不和功能相联系,那么其在现实中起什么作用,人们为什么要去认知呢?这也是对问题的深化。王寅先生根据唯物主义的思想,采用“现实—认知—语言”的图式来表明现实是第一性的,现实包括人和物在客观世界中的互动和体验。同时,他根据马克思主义唯物辩证法的思想,论证了语言对认知的反作用,以及认知对现实的反作用(第五章),如图1所示:

从功能语言学来说,这些都应予以肯定。然而,在第74和96页有关上述三个因素的讨论中,王寅先生有个看法过于绝对,值得商榷,即他认为自左向右表示“决定”,自右向左只是“影响”而已,现实“决定”认知,认知“决定”语言,而语言只能“影响”认知,认知只能“影响”现实。我认为语言有时也可“决定”认知,如一个人失明或失聪“决定”他不能胜任某些工作;又如一个人不懂英语“决定”他看不了英语报纸或书籍,或无法与讲英语人士交流。与之类似,认知也可“决定”现实,认知水平提高“决定”我们今天才会有电脑、手机、录像机、打印机等新技术产品。综上可知,语言和认知何时或在何事上对现实起“决定”作用,或只是起“影响”作用,有赖于具体情况,用功能语言学的术语来表达,就是“语境”(context)。就“现实—认知—语言”这个图式,王寅先生曾总结如下不同表述(416):

笛卡尔所谓的“我思故我在”显然是唯心主义的观点,人的存在决定于人的思维,这显然不符合情理。萨特的“我在故我思”有所改进,但只是强调人的客观存在,未能说明人与客观世界的互动,或者说,不能说明不同的人或群体会有不同的“思”。巴赫金的“对话故我在”强调人(群)只有通过话语交际才能存在,没有说明人(群)与客观世界的互动,也没有说明人(群)不说话时是否还存在。为此,王寅先生提出“体认故我在”的论点。我觉得这个表述仍有商榷余地,“我在”应该先于“体认”,没有“我在”,如何“体认”?为此,我建议王寅先生分析一下每句中出现的“在”字。我认为对“在”字的象似性分析本身就说明:左侧的“人”与天地相处,或曰“顶天立地”,这已经包含人和自然互动之意。何况“体认”的意义本身就决定于客观的“人”和“在”。因此,我倾向于如下的表述:“我在故体认”。由于客观世界中人(群)的存在,才能对客观世界或现实进行“体认”,才能进行互动。

近年来,王寅先生在有关体认语言学的论文中,反复强调“本土化”这个概念。这次,他在《体认语言学》一书的副题中明确使用了“认知语言学的本土化研究”这个表述。我最初只是把该书理解为作为一位中国学者的王寅先生,把国外讨论的“认知语言学”和“体验哲学”正式融合成一体,介绍到中国。这个认识不能说一无是处,不过读完《体认语言学》后,我对王寅先生的用意有了一些新的想法,需要在本节中讨论。各位读者会发现,王寅先生不仅在《体认语言学》中引用了20世纪80年代后多位国外学者有关认知语言学的理论探讨,而且他本人也与雷柯夫(George Lakoff)等学者进行过面谈。令人兴奋的是,他在该书的许多章节,特别是在第七章中,专门介绍了中国古代哲学家有关体认性的论述,如“近取诸身,远取诸物”(《周易》),“审其名实,慎其所谓”(《名实论》),“仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。惟人参之,性灵所钟,是谓三才”(《文心雕龙》),等等。这表明中国古代早已有了“体认”的概念,这是王寅先生通过“本土化”所要强调的。对比之下,我本人在讨论韩礼德学术思想的中国渊源时,仅追溯到20世纪三四十年代的罗常培、王力、高名凯等人对韩礼德的学术影响(胡壮麟 2018a)。在此以前,北京师范大学王宁先生指导的博士后彭宣维虽然比我高明,曾结合中国古代文献探讨韩礼德的学术思想(彭宣维 2016),但我们两人只是停留在韩礼德个人,均未能提高到功能语言学的高度,没有像王寅先生那么深入认真。“本土化”的另一个特征是《体认语言学》一书在介绍语言理论和范畴时,例子既有英文的,也有中文的。尽管中国系统功能语言学者几十年来的论著中也有中文例子,如我的《新编语篇的衔接与连贯》(2018b),但没有能以英汉两种文字为例,全面论述系统功能语言学。这也是我们要向王寅先生学习的。还需要特别指出的是,王寅先生之所以重视中文例子,在于他把“普通体认语言学”作为最终目标。正如他在论述索绪尔的《普通语言学教程》时曾谈到,索绪尔在“语言学”前加上“普通”二字,旨在表明他的结构主义语言学理论适用于所有语言(11)。事实证明,情况并非如此,如索绪尔把“语音”作为“能指”,把“语义”作为“所指”,这第一步就让他的理论陷入绝境,其至少不能说明汉语文字的象似性特征。汉语的象似性涉及语音,但更多的是涉及“图像标志”。世界上有这么多使用汉语的人口,一个语言学理论如果不能描写汉语的特征,就谈不上“普通”了。应该说,韩礼德先生(2007)也看到了这一点,他一再建议中国学者研究如何把系统功能语言学理论应用于汉语研究,他认为如果做不到这一点,就谈不上系统功能语言学的通用性了。行文至此,有一点需要王寅先生考虑。他为了强调体认语言学在国内的发展过程和作用,一再提出“本土化”,以区别于国外的认知语言学,这是完全可以理解的。在学术研究上,一个理论首先要在国内站住脚,这是常理。但如果王寅先生想让体认语言学在国际认知语言学舞台上发挥更大影响力,除了多提供英语和其他外语例子外,“本土化”一词经过一段时间后也不宜多用。“本土化”这个表述会给人以这个理论只适合于中国或汉语的错觉。再进一步说,这几年我有这样的感觉,教育部鼓励中国学术走向世界,在国际上发挥更大作用。我这样说是被下面的经历所触动的:2019年,教育部曾让北京外国语大学承担一个项目,最后项目主持人要参与者提供自己写的并在国外最有影响力的论著;2020年末,北京大学外国语学院科研秘书要我们提供个人的科研成果在国际上得奖的情况。因此,王寅先生如果想取得更大成就,便得考虑如何从“本土化”走向“国际化”,即从“中西合璧,洋为中用”进入到“中西合璧,中为洋用”的更高境界。五、隐喻研究

王寅先生的《体认语言学》在理论和方法上都依据雷柯夫和约翰逊(Mark Johnson)发表于1980年的《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By)一书。该书论证“隐喻”不仅仅是传统诗学中的一个修辞格,而是沟通“语言”和“现实”之间的桥梁。在此基础上,王寅先生又接受了美国功能语言学家吉翁(Talmy Givón)的“象似性”(iconicity)、“语法化”(grammaticalization)和“概念隐喻”(conceptual metaphor)等论点。这些论点最能说明王寅先生的“体认感”,即人们在现实生活中与事物和感受互动,形成各种思维,最后凝固为“认知”。作为一个系统功能语言学者,我有一个观点提供给王寅先生思考,那就是人们使用隐喻,不仅仅是追求修辞美或展示各人思维不同,更多是出于语言发展的客观要求。如果我们给现实生活中每一个事物都规定一个独特的名称,那得需要多少词语啊!能记得住吗?能便于交流吗?为此,“一词多义”也是人类认知和语言发展的一个必然途径。翻阅任何一部辞典,我们都会发现“一词多义”的存在。王寅先生在语言隐喻方面另一个值得肯定之处是他除了接受吉翁的“语法化”外,也接受了韩礼德先生和我本人对“语法隐喻”的研究(270,279,300)。韩礼德先生早在《功能语法导论》一书中便提出了“语法隐喻”。除词汇外,他还系统讨论了及物性系统内各个过程的隐喻化,并指出“隐喻是意义表达的变异”(Halliday 1985:321)。王寅先生在《体认语言学》中也引用了我发表于1996年的《语法隐喻》一文。除上述内容外,该文还探讨了西方古典时期的“语法隐喻”,主要论证语法隐喻也可在日常生活中应用,内容上涉及宗教、政治、哲学等领域,方法上通过语法术语、语法结构、语法理论来隐喻现实世界。最有创新意义的是王寅先生在第十章中谈到了Fonagy(1999)和李弘(2005)有关“语音隐喻”(phonetic metaphor)的研究成果,不仅在国内首创,而且由于汉语属“单音节”文字,国内研究成果在数量上和质量上已处于国际领先水平。王寅先生本人也提供了不少实例。由于篇幅所限,在此不能详述。六、实用性

理论贵在应用。判断一个语言理论是否正确、有价值,需要考察它在各种语言分析中的应用程度和效果。王寅先生对此是清楚的,正如他自己所言,《体认语言学》一书立足于“理论构建”和“实际应用”两个视野,前七章介绍体认理论,后八章从象似性、音义关系、词汇、词法、句法、话语、修辞等角度进行论证。王寅先生把这些内容概括为“应用体认语言学”(414),很有见地。为了协助王寅先生提高体认语言学理论的实用性,从“本土化”走向“国际化”,我在下面坦率地就实用性提出若干建议,供王寅先生参考。第一,在提高体认理论的实用性方面,王寅先生在这八章中仍偏重于理论的探讨,具体操作仍有一定困难。就我熟悉的系统功能语言学而言,它强调语言功能,因此将元功能区分为概念功能、人际功能、语篇功能三大类,将及物性区分为物质过程、心理过程、关系过程、言语过程、行为过程和存在过程六大类,将句法结构区分为主位和述位两大类,将信息结构区分为新信息和已知信息两大类。这些功能通过名词、动词、形容词、副词等成分或词组体现,在关系上,采用纵聚合和横聚合两个系统表示。所有这些都规定得清清楚楚,都有实例供外语教师、学生和研究者学习和掌握。因此,《体认语言学》如能精确规定各个心智范畴和体现方式,以及相互关系的格式,将更容易在语言学界普及。第二,王寅先生是研究认知语言学的,对功能语言学的一些术语不太熟悉。例如,在讨论“话语分析”和“语篇分析”这两个术语时,他认为后者给人的印象是书面语(352)。其实不然。“语篇分析”的内涵既包括“话语分析”,也包括“篇章分析”,后者才是书面语。当然,有一点需要说明,口语只有经过录音和文字整理,才能便于分析和写成文章。这就是说,搞“话语分析”不一定非得开展“语篇分析”,搞“语篇分析”的一部分素材来自口语。第三,在讨论“衔接”和“连贯”时,王寅先生流露出这样的观点,“连贯”一定有,“衔接”不一定有。这需要慎重。功能语言学者认为“连贯”和“衔接”是一致的,前者重义,后者重语言,后者是前者的体现。人们通过语言的衔接手段表达内心连贯的思想。但从王寅先生的《体认语言学》中,我们找不到一次谈话、一首诗、一篇文章来证明这次谈话、这首诗、这篇文章是连贯而不衔接的。王寅先生还得注意,有时一个语篇在某些部分衔接手段不够明显或不够多,功能语言学的语境分析有助于意义的连贯。即使王寅先生在展示一个“衔接而不连贯”的语篇时,他还应该了解功能语言学的概率理论,即这样的反例在语篇中占多大比重(Halliday & Matthiessen 2004:613)。机器翻译的发展既得益于乔姆斯基的形式语言学,也得益于功能语言学的功能范畴和概率理论。我期待王寅先生和他的合作者早日出版《应用体认语言学》或《普通体认语言学导论》!

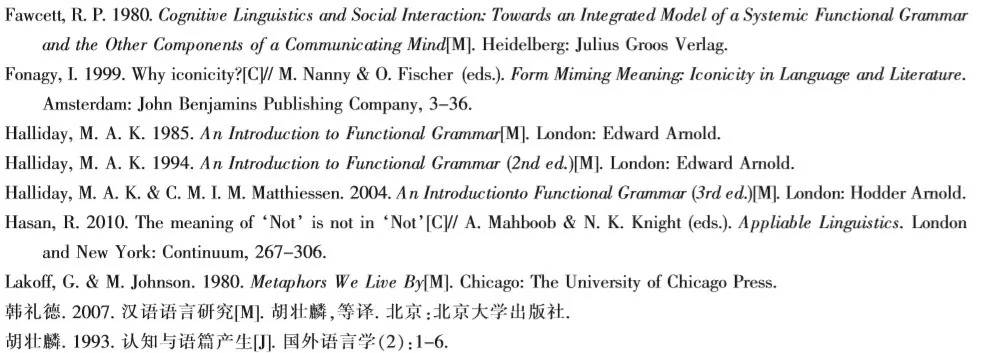

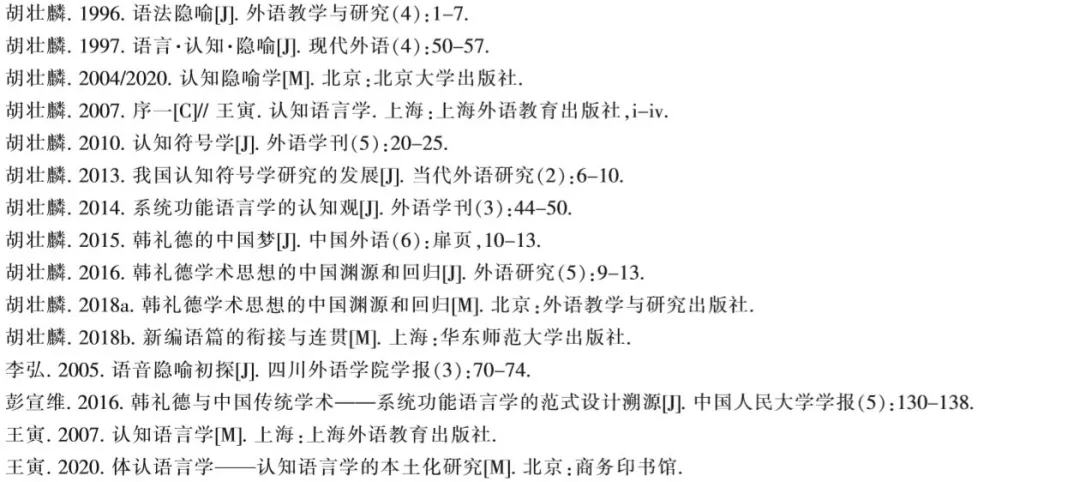

参考文献:

排 版丨陈淑媛

校 对丨孙启红

编 辑丨陈歆莹

终 审丨李建波